云法青年“返家乡”风采

为深入学习贯彻习近平法治思想,认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,持续落实习近平总书记致云南大学建校100周年贺信精神,引导广大云大学子在社会实践中“读万卷书、行万里路”,努力成长为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,主动投入地方服务建设。法学院积极响应学校的号召,2025年暑期组织开展了“三下乡·返家乡”社会实践活动,云法学子通过暑期深入乡村基层、边境口岸、少数民族村寨,把爱国之情、报国之志融入祖国发展和民族复兴的伟大事业中,以专业所长服务地方需求,用青春行动践行时代使命。

1.澜湄共治:跨境水资源共享下的分配与水安全法治路径探索

云南大学法学院“澜湄共治”社会实践团队赴云南省西双版纳州景洪市及周边地区,开展以“跨境水资源共享与水安全法治路径”为主题的社会实践活动。团队通过实地走访水上执法单位与水文监测站点,深入调研澜沧江—湄公河流域在联合巡逻执法、水文数据共享等方面的跨境协作机制与成效。团队近距离了解了中老缅泰四国联合巡航机制从启动到成熟的发展历程,以及中国作为上游国家常年向湄公河流域国家提供水文服务的务实行动。 本次实践聚焦区域水安全治理中的法治协作与务实举措,不仅帮助团队成员深入理解澜湄合作机制的建设进展与区域水安全治理的实践路径,更生动展现出中国在推动区域共治、构建澜湄国家命运共同体中的负责任态度与大国担当。

2.云滇法韵润边疆——新思想引领下 云南新业态劳动者权益保障宣讲

云南大学法学院“灵动权益探路者”实践队近日赴昆明市三区开展“三下乡”调研,聚焦平台经济下外卖骑手劳动权益保障问题。团队通过线上问卷和线下访谈,深入考察算法管理、社保参与及权益受损的现状。调查显示,超39%骑手曾因算法判定被扣款,超54%遭遇隐形惩罚。为此实践队开展政策宣传,提供维权指导,并帮助部分骑手申诉成功。团队还走访调解中心、配送站点及政府部门,收集政策落地问题,拟从立法、平台、监管和劳动者四方面提出保障机制建议,为完善灵活就业人员权益保护提供实证支持。 此次实践精准聚焦边疆新业态劳动者权益问题,通过深度调研掌握骑手的生存现状,以务实服务为劳动者纾困。其产出的实证成果与综合建议,为云南优化灵活就业保障提供支撑,亦为全国新业态权益保护贡献云南经验。

3.云岭筑边——越南宪法修订视域下中越河口口岸贸易经济协同机制与韧性路径研究

青春脚步丈量河口热土,青春力量赋能边疆发展。云南大学法学院“云岭筑边”实践团队于7月13日至17日前往云南省红河州河口瑶族自治县,实地走访并感受这座边疆小城的开放脉搏与发展历程。 成员们先后参观了中国(云南)自贸试验区红河片区、北山国际货场、南溪河口岸联检大楼、中国-东盟跨境电商物流产业园与北山社区边民互市二级市场综合服务大厅。在实地考察、聆听讲解、同工作人员和当地边民深入交谈的过程中,大家切实感受到政策赋能下口岸经济的热度、跨境电商的活力以及边民互市的烟火气。 青春与边疆同行,思考与实践共振。实践团队透过中越政策变动与口岸经济脉动,清晰触摸边疆发展的深层轨迹与时代意义。此次调研坚定了云法学子以专业视角服务中越合作、以学术研究助力口岸经济韧性发展,用扎实理论回应国家战略与边疆治理现代化的使命担当。

4.文博中华·精神共契:探寻民族博物馆里的中华民族共同体意识塑造路径——以云南省三类民族博物馆为例

习近平总书记深刻指出,铸牢中华民族共同体意识、推进新时代党的民族工作高质量发展,是全党全国各族人民的共同任务。为弘扬中华优秀传统文化,厚植家国情怀,涵养进取品格,铸牢中华民族共同体意识,7月15日至19日,云南大学“文博中华·精神共契:探寻民族博物馆里的中华民族共同体意识塑造路径”暑假社会实践团走进大理白族自治州,开展了一场从理论学习到实践探索、从文化认同到情感共鸣的实践调研活动。 三馆静默的陈设革新如镜,映照出一条从“分列”走向“共织”的文明进路:差异非界碑,反作经纬线;器物无言语,共生自昭彰。用器物解读中国,用纹样翻译山河,便是为“共同体”写下最蓬勃的注脚:万色终向青蓝汇,千纹共染华夏春。

5.边民心声,法治回响:边境村法治宣传教育成效评估指标体系研究——基于Y省三个边境村的调查研究 为探究边境法治宣传教育的开展现状及其实效,云南大学法学院“边民心声·法治回响”实践团队近日深入河口瑶族自治县瑶山乡水槽村、芒市镇松树寨、腾冲市清水乡三家村三个边境村寨,开展了为期七天的实地调研。 调研期间,团队深入探知边境村法治宣传教育的实践现状与成效,通过问卷调查、入户访谈等方式,收集了二百余户村民对于边境法治宣传教育成效评价及其评估体系构建建议的一手数据,在此基础上创新性提出“参与式普法”模式,并构建四维评估指标体系,为推动边境法治宣传教育增质提效提供了理论支持与实践路径。这也进一步坚定了团队投身边疆治理、服务法治中国的信念。未来,团队将继续深化研究,助力构建符合边境实际的现代化法治宣传教育评估体系。

6.筑梦云岭,乡伴童行——云大青年暑期昭通市留守儿童关爱计划 云南大学“守护童行”社会实践团于2025年8月8日至8月11日前往云南省昭通市大关县天星镇开展暑期“三下乡”社会实践活动。团队成员深入毛坝村走访留守儿童家庭,亲切交流并了解儿童成长现状与需求;在村活动室组织开展普法安全教育与手工互动活动,引导儿童树立自我保护意识,并通过“写给未来的信”等形式鼓励他们勇敢追梦。 此次活动不仅为当地儿童带去温暖与陪伴,也增强了团队成员对社会责任与乡村儿童成长议题的深刻理解,实现了“在陪伴中学习,在服务中成长”的实践目标。

7.青衿聚力,苹添振兴:三下乡服务昭通苹果产业 为深入贯彻落实大学生社会实践育人要求,近日云南大学学子奔赴云南省昭通市洒渔苹果种植基地,开展 “三下乡”暑期社会实践活动。洒渔苹果种植基地作为当地特色农业产业代表,承载着乡村经济发展与农户增收希望。活动中,同学们发挥专业优势,为拓宽苹果销售渠道,打造特色农业 IP 建言献策,在田间地头书写青春担当,以青春智慧赋能乡村产业发展。 此次三下乡实践,云法青年将课堂知识与乡村实践结合,在助力洒渔苹果产业发展的同时厚植 “知农爱农 ”情怀,用实际行动践行青年使命,为乡村振兴注入青春活力,也让“三下乡”成为成长路上的生动课堂,收获满满 “实践果实”。

8.誓石铸魂,心盟共体:普洱与曲靖民族团结碑铭对中华民族共同体意识的象征建构 该团队赴云南普洱、曲靖等地开展民族团结主题实践,通过访谈,深入考察两地民族团结碑铭的象征意义与社会实践。团队走访了宁洱民族团结园,了解民族节日、誓词碑盟等情况,发现多地民族共同体建设已趋于体系化,村民认同感显著。 通过此次调研,团队意识到基层工作仍面临挑战,需进一步加强理论宣传、深化民族文化交流、推进法治教育与共同体意识教育相结合。通过实地调研,领略了“誓石”所承载的团结誓言和历史记忆,也领悟到红色文化与地方习惯法在凝聚民族共识中的重要作用。同时,成员们也深刻体会到碑铭不仅是民族团结的象征,更是中华民族共同体意识的具体凝聚,进一步认识到自身在文化传承与共同体建设中的时代使命。

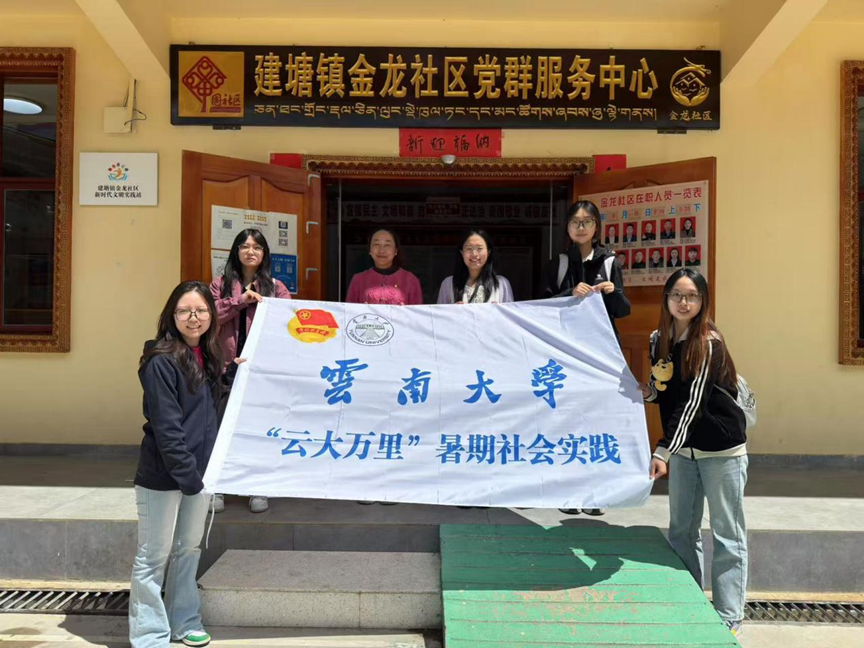

9.多民族聚居社区法治画像工程——以迪庆藏族自治州建塘镇金龙社区为例 近日,云南大学法学院“云大万里”实践团赴迪庆建塘镇金龙社区开展暑期实践,以“多民族聚居社区法治画像工程”为主题。金龙社区地处多民族聚居的独克宗古城核心区,土地界限纠纷是当地的调解焦点。居民们大多倾向于社区调解,而法律效力的保障有待强化。团队参与“双语普法”,利用本土案例释法,创新设计了“梅里法治指数”;依托多元解纷机制,收集典型调解案例,发现合同纠纷及新业态问题凸显。团队正撰写《香格里拉民族聚居社区治理负面清单》,致力于推动相关条款纳入村规民约,这份青年学子绘制的“法治画像”,将为雪域高原铸牢中华民族共同体意识助力。 此次实践精准聚焦多民族社区法治痛点,以“双语普法”与创新指数破解治理难题,更以负面清单推动法治条款落地。这份“法治画像”不仅为金龙社区化解纠纷、强化治理提供支撑,更以青春力量助力雪域高原筑牢法治根基,为铸牢中华民族共同体意识注入法治动能。

此次暑期“三下乡·返家乡”社会实践,是法学院深化实践育人、推进“大思政课”建设的生动实践,更是云法青年将个人理想融入国家发展大局的具体体现。通过系统组织、广泛动员、精准指导,学院着力推动云法学子深入基层、走进边疆、服务家乡,在实践中锤炼本领、升华思想、贡献力量。未来,云法青年将继续以实际行动诠释“请党放心,强国有我”的青春誓言,在全面建设社会主义现代化国家的新征程中不断展现云大青年的担当与风采。